为深入贯彻乡村振兴战略,服务“三农”高质量发展,华中农业大学水产学院社会实践团以“新时代农业产业化发展”为主题,于2025年8月4日至10日赴广西温氏集团分公司和广西珈玛特生物工程有限公司以及秀峰村开展为期七天的社会实践活动。团队成员通过实地考察畜禽养殖全产业链,系统学习现代农牧企业的科技化、标准化运营模式,和自动化生产模式,为助力农业产业升级积累实践经验。

新旧对比见证技术革新

首先团队深入传统养殖场,实地考察养户开放式养鸡舍的环境,观察养户散养模式下从鸡苗至成鸡的养殖状况。养户在山村采用传统养殖方式,与温氏公司开展合作,在用药及养殖方法等方面获得指导。尽管如此,传统鸡舍养殖依然面临防疫能力薄弱、生产效率低下、农户用药不规范等情况。

次日,见习重点转向现代化封闭式养鸡场。全自动恒温控湿系统、中央集蛋流水线、数字化饲喂管理平台等设施,使队员们深受震撼。新式养殖场规模更为庞大,每个养殖场仅需少量人员管理,生产效率大幅提升。与此同时,在物联网技术的助力下,远程监控与数据云端共享得以达成,养殖管理变得更为便捷高效。这让我们对“科技是第一生产力”有了更为直观的认识。正如习近平总书记强调“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,这句话在这里得到了生动体现。

成员参观新式养鸡场(黄熠峥 摄)

育种环节:解码产业核心

种鸡场与孵化场的考察揭示良种繁育的科技奥秘。种鸡场历经二十余载岁月磨砺,队员们在细雨中穿梭于鸡舍外,可见墙壁上布满岁月留下的斑驳印记。在工作人员引导下,队员们步入鸡舍,映入眼帘的是一排排装满种鸡的铁笼。带领考察团队参观的是一位拥有近三十年丰富经验的资深专家梁晓明师傅,他向团队详细阐述了种鸡场的建设历程、种鸡培育的关键要点,并耐心解答了诸多育种相关的问题。

经了解,整个种鸡场主要由育雏区、育成区、公鸡区和产蛋区四个部分组成,种鸡会依据年龄差异,被安排至不同区域饲养。随后,团队前往孵化室参观,那里配备了可精准调控各项参数的孵化设备,这些高精度设备令人赞叹不已。成员们在技术人员细致讲解下,领悟到种质资源对农业竞争力的重要战略意义。从受精卵到商品鸡苗的全链条管控,展现出现代农业运作的精细与高效。正如习近平总书记所说“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”,种业作为农业的“芯片”,对保障粮食安全至关重要。

成员参观种鸡场(李东晓 摄)

质量安全筑牢民生底线

食品检测实验室见习聚焦民生所系。液相色谱仪、重金属快检设备等十余台精密仪器搭建起从饲料源头到终端产品的全周期安全监测体系。化验室工作人员分工明确,操作熟练,工作高效。质检员现场展示鸡肉药残检测流程,其中检测项目包含氯霉素和呋喃唑酮。团队成员同步学习兽药休药期管理的行业标准。据了解,每一批产品上市前,均需对其开展药物残留检测,以保障即将上市食品的安全,维护消费者生命健康,充分体现出一家大企业的责任担当。

食品检测化验室(黄熠峥 摄)

全链协同激活产业动能

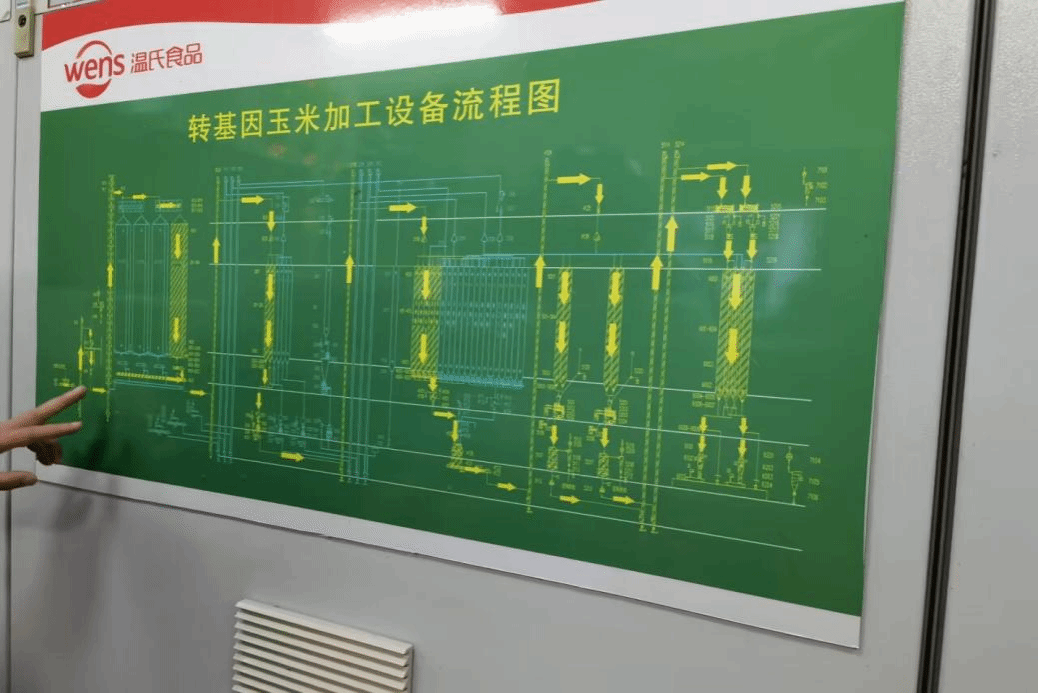

团队进入饲料生产核心区域——年产能20吨的自动化饲料厂。团队首先抵达中控室,技术主管黎华安师傅以转基因玉米为例,详尽阐释加工流程,涵盖从原料到成品的所有环节,团队由此对饲料厂的整体布局和整个工艺流程形成初步认知。随后,团队参观厂内各区域的机器设备,使团队对整个工厂的布局和工艺流程有了更为深入的认识。之后,团队前往饲料厂的化验室,研习化验工作的流程及内容。据了解,每一批原材料均务必经过严格化验,方可进入饲料厂用于饲料生产。

工艺流程图(黄熠峥 摄)

自动化赋能产业生产

结束在温氏集团的见习后,团队来到当地的广西珈玛特生物工程有限公司,参观企业厂房的自动化流水线生产。团队首先参观了公司庞大的生产车间和原料库,观看了技术人员操作自动化设备的生产过程,了解到了前沿的肥料生产加工技术,并且深入了解到此工厂年产化肥30万吨。随后,来到厂房的中央控制中心,深入了解了整个生产车间的运行方式和具体流程。自动化的生产方式给团队成员留下了深刻印象,对未来人工智能赋能产业的美好前景充满期待。

团队参观自动化生产机器(李东晓 摄)

实践启示推动“三农”发展

最后一日团队到达秀峰村实地考察了解村民收入情况,并对社会实践见习活动进行总结。使团队成员深刻认识到,现代畜牧业正依托“良种繁育、精准营养、智能养殖、质量溯源”的全链升级,实现高质量发展。温氏模式具有借鉴意义,有助于探寻渔业产业化路径,将所观所悟转化为助农创新的实际行动。

当地村民的养殖的鸭子(黄熠峥 摄)

此次跨专业实践活动不仅拓宽了团队成员对农业产业化的认知视野,更坚定了青年学子以科技报效国家的信念。团队精心规划,以实际行动积极响应乡村振兴这一国家战略。